社论

要闻

成功探源

伟大变革

坚强保障

文物述说

扬帆大潮

迈向复兴

社论

要闻

成功探源

伟大变革

坚强保障

文物述说

扬帆大潮

迈向复兴

让老百姓过上好日子是共产党人的初心,让人民富裕起来、过上美好生活,是改革开放的最终目标所在。

40年来,在中国共产党坚强领导下,中国人民艰苦奋斗、砥砺前行,城市、乡村、家庭都发生了翻天覆地的变化。特别是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想,在发展中保障和改善民生,让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。今日的中国,以世界第二大经济体的实力,建立覆盖13亿多人的全球最大社会保障网,创造每年减贫1300多万人的脱贫奇迹,全面实现城乡免费义务教育,书写下幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶的民生篇章,群众的幸福感、获得感、安全感大幅提升。这其中,“衣食住行”是最直观而又精彩的一页。

改革开放40年之 衣

“穿”越40年的衣橱芳华

服饰,是一种语言、一种文化,它有着鲜明的时代烙印,是生活变迁、思想解放、社会进步的重要见证。40年服饰的变化,承载着国人难忘的回忆,也是一幅描摹在人们身上的生动历史画卷。

在今年热播的年代剧《正阳门下小女人》中,小酒馆赵会计领到补贴后的第一件事,就是花五块钱给自家“连裤衩都没穿过”的八个儿子各做了一个裤衩。这种家家户户顾嘴省穿的局促现实一直延续到改革开放之初——1978年,人均购买棉布12.75尺、呢绒0.19米、绸缎0.25米、布制服装0.68件,毛线及毛衣裤0.29斤。“惨淡”的数据背后,是迫于物资紧缺、穿衣要布票的“无奈”。蔽体御寒都非易事,服装的色彩与款式自然更属奢望,“远看一大堆,近看蓝绿灰”于是成为改革开放前很长一段时间内中国百姓衣着的真实写照。

“社会上着衣的最高标准”,这是作家马未都对七十年代末开始席卷中国十亿人成衣市场的“的确良”的评价。这种并不舒适、“天凉时它的确凉,天热时它的确热”的化纤布料,之所以能让无数人从牙缝里抠出钱去置办,不仅在于它挺括不皱、结实耐穿,更在于那抹鲜亮的印花颜色,给予了沉浸在灰暗色系十几年里的中国人明媚的“色彩”,人们深藏许久的“爱美之心”在着装上开始释放出来。

图为20世纪70年代,当时的大学生穿着式样单一、颜色单调的服装;下图为2018年的大学生穿着个性时尚、丰富多彩的服饰。

2018年10月31日,服装模特在北京举行的中国国际时装周上展示时装作品。

美的大门一旦打开,就再也无法关住。从老师拿着剪刀把男生“流里流气”的喇叭裤剪掉小半截,到喇叭裤风靡全国成为时尚前卫的代名词;从被定义为“出格”,到坦然地穿着“袒胸露臂”的红裙子上街“斩裙”比美,“喇叭裤”“红裙子”,不仅承载着八十年代年轻人对新颖事物的向往、对外在美的追求,还折射出人们日渐解放的思想、开放的心灵。在数十年国人单一刻板的服装样式被动摇的同时,旧有的思想束缚与桎梏也被打破,一个真正多彩的时代开始到来。

随着改革开放的进一步深入,各种服装专卖店陆续兴起,尤其是在互联网电商时代下,人们对服装的选择空间越来越大。无论是倾向甜美的日韩风,还是钟情冷淡的北欧风,无论是热衷购买国内外大牌服饰,还是喜欢搜寻小众设计师作品,人们不仅通过风格的选择、色彩的搭配来美化自身,也借此表达着自己独特的审美品位。上世纪九十年代满大街清一色的“文化衫”“健美裤”等较为趋同的“跟风潮流”,被追求不“撞衫”的个性化穿着所替代,透过人们穿衣理念的更新,不仅能看到国家经济实力的大跨步发展、城乡居民消费水平的大幅度提高,也能看到当今审美取向的日益多元、社会的高度开放与包容。

在时尚融合的当代,“唐装”走俏全球、旗袍风靡世界,越来越多的中国元素融入世界服装潮流,中国服饰作为中国文化的一部分,正伴随着中国国力提升的步伐,在全世界愈加受到瞩目和尊重。与此同时,拒绝皮草、重拾棉麻、捐赠旧衣,新的潮流则彰显着人与自然的和谐共处,反映出节约、环保理念深入人心,这也是一个时代的人们在丰衣足食之后精神进步的重要体现。

“穿”越40年的印记,可以说,服饰的变迁直接映衬着一个国家和时代的政治、经济、文化、思想、消费等方面的变化。当人们感慨一件衣服“缝缝补补又三年”“老大穿了老二穿”的生活早已成为过去,自然也明白今天的这份幸福来自何处。(王诗雨)

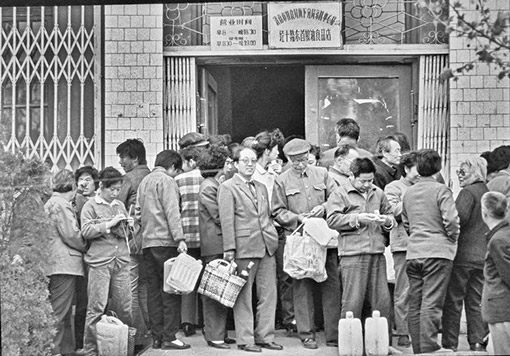

1981年4月,山东省济南市经十路东首粮油食品店门前,市民们一大早就在数着手里的粮油票,排着长队,等待购买当月凭票限购的粮油。

2018年1月,江苏省淮安市一家超市内,琳琅满目的商品正等待顾客挑选。

改革开放40年之 食

两根箸间话国情

民以食为天。在过去,中国人见面问候,开口就是“吃了没有”,现在听来,似乎觉得有一些俗气,而那时却是最实在、最真诚的问候。中国人饱尝饥饿之苦,历经数千年之久,吃饱是人的第一需要,自然也就成了人们对彼此的第一关心。

“孩子哭了一整天哪/闹着要吃饼干……蹲在池塘边上/给了自己两拳……”去年,李健一首《父亲写的散文诗》唱哭了无数人,也把记忆带回到那个充斥着“短缺”“限量”“排队”等词的物质匮乏年代。父亲偶尔托人寻来的“半碗猪油渣”、生病时向妈妈撒娇吃到的“橘子罐头”,都是珍藏于许多人心中的童年记忆。

伴随着改革开放的脚步,一个困扰几千年之久的“吃饱饭”难题总体上得到解决。对于解放生产力,改革开放就仿佛魔棒,短短40年,中国粮食年产量从3亿吨跨越到超6亿吨,恩格尔系数缩减约一半、首破30%,从有啥吃啥到想啥吃啥再到缺啥吃啥,我们不仅把饭碗牢牢端在了自己手里,还让碗里的“菜肴”变得越来越丰富、精美。

“燃烧我的卡路里!”今夏一首神曲的走红,反映着许多人营养过剩这个幸福的烦恼。转变在悄然发生,人们从追求大鱼大肉转而追求更趋合理健康的饮食结构,开始关心什么叫作“绿色”“有机”,怎样吃得天然安全,餐桌上的瓜果蔬菜越来越多,少油少盐少味精成为标配,以前因粮食不够而用来充饥的野菜、粗粮又重新成为“新宠”……人们对食物“挑剔”、选择的背后,基于更加健康的饮食理念、源于生活质量的不断提高。

2018年11月,浙江省杭州市一小区内,退休老人相约一起聚餐。

事物的发展轨迹往往不是线性的,并非美的一直美、丑的一直丑。如奢靡浪费,就最容易与餐桌的丰富相结合。对刚富起来的部分国人,胡吃海喝、铺张浪费曾一度盛行。而随着2012年中央八项规定的出台,“光盘行动”兴起,按量点菜、餐后打包成为习以为常的“规定动作”,节约在饮食领域开始引领新的文明风尚,为社会风气注入汩汩清流。

随着互联网的兴起,餐饮搭上信息技术的快车,给人们的生活又带来了升级化的改变。大众点评等评价网站的兴起,让人们互相交流推荐美食、餐厅,消费逐步透明化,口碑成为客流的重要前提;美团、饿了么等外卖市场的快速崛起,让人们的生活更加便捷;生鲜电商又携资本杀入市场,短短三十分钟之内就能送货上门,足不出户便可吃到全球美食。当美食与互联网相融合,成为一个增长迅速的巨大产业。

与食物的逐步丰富、精致相伴随的,还有中国人日益增长的饮食文化自豪感。很多人还记得,当年第一家肯德基在北京前门开业时,门前排了长长的队,能带孩子吃一顿汉堡包、炸鸡翅成为父母许诺孩子的生日礼物。短短40年,昔日的洋快餐却为了适应中国市场,开始供应油条、皮蛋瘦肉粥以及各色米饭;与此同时,中国餐馆开遍世界,热门美剧里主人公最爱吃的是“宫保鸡丁”;作为城市美食名片的沙县小吃在纽约开门3小时就售罄;《舌尖上的中国》《风味人间》等美食纪录片节目在国内外备受追捧,这背后,既反映着中国影响力的提高,也体现着中华美食作为一种文化、一种情怀,推动着中国与世界的交流与融合。

这正是,一粒米里看世界,两根箸间话国情。(王诗雨)

改革开放40年之 住

百姓安居俱欢颜

房子,对中国人而言具有特殊的意义。一个“家”字,上面就是宝盖头,表明家,首先就得有一个遮风避雨的住所。从古至今,住有所居都是民生之要,是每个家庭的殷切期盼。

上世纪90年代上映的电影《没事偷着乐》中,张大民一家两代六口人挤在两间狭小的平房里。一大早,大院的居民排队抢着上厕所;为了结婚,只能在自家院子里加盖屋里长着大树的小房……电影的场景虽然是少数现象,却一定程度反映了当时普通百姓居住条件的窘迫。改革开放初期,我国的住房制度是福利分房,人口多、住房面积小,一家三代同居一室的情况在城市比较普遍;在农村,土坯房、外砖内坯的瓦房居多,茅草房也有不少,不仅房屋存在安全隐患,居住环境也不容乐观,冬天漏风夏天漏雨,是很多人有过的体验。

1980年,住房制度改革拉开序幕,1998年,停止住房实物分配,住房建设和消费逐渐向商品化、社会化方向迈进。随着经济社会的发展,城乡居民可支配收入迅速增长,住房需求得到极大释放,有力推动了住房市场的发展,人们的居住条件实现翻天覆地的变化——在城市,普通公寓、高档住宅、洋房别墅等各类型房子不断涌现;在农村,富裕起来的村民拆掉老房子,建起结实漂亮的新民居,随着新农村建设推进,一栋栋小楼也在村寨中拔地而起。截至2017年,全国城乡人均住房建筑面积较改革开放初期均增长5倍以上。在追求宽敞的同时,人们对住房地段、周边环境、物业服务等配套设施愈发关注。房子越住越大、环境越来越好,以前想都不敢想的生活,成为了现实。

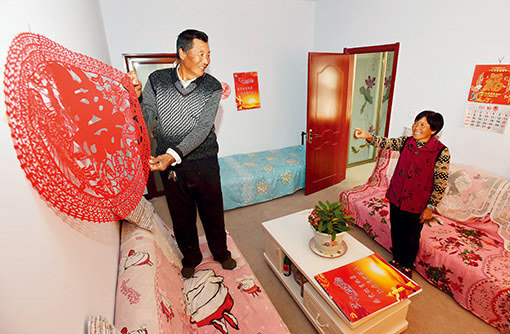

2018年10月,河北省张家口市宣化区高树兵、李玉莲老两口为新居贴喜字。

于个人,住房是家,是依靠和保障。于国家,住房是民生之要,更是社会和谐之根基。生活在当下,仍有不少人为住房而操心、忧虑。改革不是什么都市场化,住房也不能完全交给市场。改革开放以来,中国的住房制度坚持两条腿走路,将市场配置和政府保障相结合,让越来越多的困难家庭圆了安居梦。

“真没想到能住上这么好的房子!”居住在天津市红桥棚户区的林翠姐弟搬进明亮的周转房后如此感叹。2007年,国务院明确把解决低收入家庭住房困难纳入政府公共服务职能。党的十八大以来,以棚户区改造、公共租赁住房为主要内容的保障性住房建设不断提速。五年间,有6000多万棚户区居民出棚进楼,1900多万住房困难的群众住进了公租房。脱贫攻坚也将农村危房改造作为实现脱贫目标的重要指标,向最贫困地区、最困难群体精准发力。“原来篱笆墙,现在危改房,修好搬进去,心里亮堂堂”,人民群众用一首首顺口溜,表达着对党和政府惠民政策的由衷赞颂。

“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。”习近平总书记在十九大报告中的这句话,赢得全场长时间热烈掌声。十八大以来,我国不断深化住房制度改革,各地连续出台调控房地产市场政策,严把审核关、限制不符合条件者购房,增加公租房和廉租房数量,推出“两限房”“自住房”,提高对租户的政策保护力度,等等。所有这些政策和措施,目的只有一个,就是保持房子“居住”的基本属性,努力实现“全体人民住有所居”的目标。

“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,这是历代忧国忧民者的理想,随着改革开放的深入推进,这个千百年的梦想,定会在我们这个时代实现。(黄武)

从低矮的茅草屋到标志性的大牌坊,“大包干”带头人见证了小岗村在改革开放中日新月异的变化。

改革开放40年之 行

说走就走 路不再长

改革开放前,“自行车、手表、缝纫机”,是年轻人结婚时必备的“三大件”,当时谁家里要是有一辆凤凰或者永久牌自行车,出门必定会赢来羡慕的眼光。近道自行车,远行靠“绿皮”,人山人海的站台、水泄不通的车厢、一言难尽的厕所……曾经“一票难求”的长途出行是大多数中国人的“心头之痛”。

变化似乎就是一瞬间的事情。随着经济的发展和公共交通设施的建设,公交车、出租车、地铁让通勤越发便捷,逐渐替代自行车作为主要代步工具;而以前只出现在电影里的私家小汽车代步的“高级”生活方式,也已成为许多家庭的标配;再加之高铁穿梭往来,民航越来越发达,人们的出行方式不断升级迭代。2017年,全国旅客运输量比1978年增长了约6倍,旅途却变得更加高效、舒适。

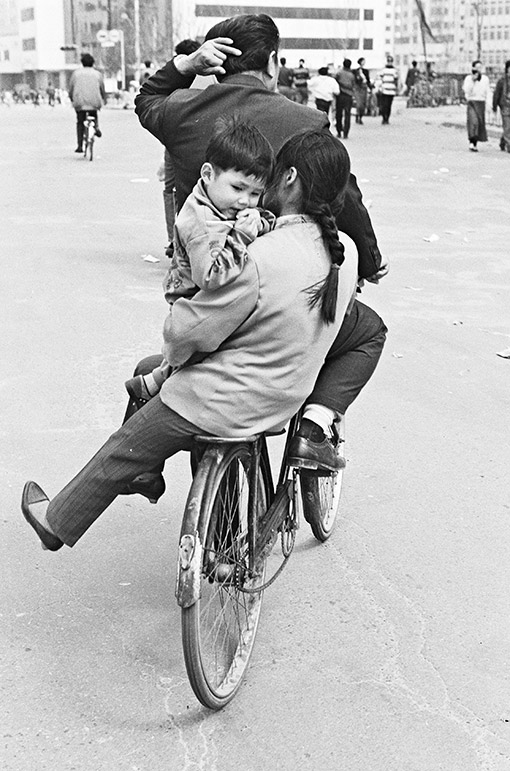

1993年,黑龙江省齐齐哈尔市一男子骑自行车载着家人。

当下,驾驶私家车或乘坐公共交通出行已成为百姓的生活日常。图为2017年2月,蓝天映衬下的北京市东二环一派车水马龙景象。

2015年11月2日,我国自主研制的C919大型客机首架机,在中国商飞公司总装制造中心浦东基地厂房内正式下线。

如果说日益完善的交通运输体系给了人们多元化的选择,便捷的交通服务则让说走就走的旅行成为现实。交通与互联网的深度融合,创造出全新的技术、产品和模式,大大提升了中国人的出行体验:出远门不用到车站排队买票,在家里动动手指就可以实现;开车靠导航,道路信息随时更新,精准又智能;乘坐公共交通,手机APP能作为公交卡随刷随上……人们出行的各领域、各环节,正被新技术渗透、影响,智慧出行成为未来发展新趋势。

近两年来,共享单车让曾经一度“落寞”的自行车又迎来了“新生”。这个看似回到原点的出行方式,背后体现的是绿色出行理念的深入人心。不仅是共享单车,越来越多的人又重新选择公共交通出行,拼车、新能源汽车等也逐渐受到人们认可。不断提升的环保意识,与绿色发展理念高度契合,犹如“随风潜入夜”的春雨,在潜移默化中影响着人们的出行习惯,也塑造出一个更加文明的大国形象。

说完了城市,再来看看农村。“晴天一身土、雨天一身泥”,农村出行老大难,是很多人共同的记忆。当改革的号角吹响,“要致富,先修路”成为党和人民的共识。路,不仅仅被视为交通的承载,更被视为脱贫攻坚的先手棋、经济发展的重要前提被加快建设。村村通,甚至组组通在很多地方已经实现,田间山上的人行小路,也由政府牵头适当补贴、农民投劳自建,修成了水泥路。台阶步步、公路条条,蜿蜒在山间林涛,直达各户门前,让农民“出门有路,抬脚上车”的梦想成为现实。如今,一条条公路不仅打通了城市与农村的链接,也有效带动了农村电商、乡村旅游等农村产业经济的快速发展,让越来越多的贫困地区和群众打开致富大门、走上康庄大道。

轮势随天度,桥形跨海通。高速公路、高铁里程世界第一,修建世界最长的跨海大桥港珠澳大桥,全球十大港口独占7席……改革开放40年来,我国交通运输体系建设不仅在量的积累上实现巨大突破,在技术上也完成了质的飞跃,并且开始大踏步走出国门,获得国际社会认可。中国的高铁已经“出口”到了俄罗斯、土耳其、墨西哥等等许多国家,“中国路、中国车、中国桥、中国隧”成为展示中国形象的新名片,中国交通技术在推动中国发展同时也改变着世界。

真可谓,百姓富足行八方,相通共进天地宽。(黄武)